2022年に書いた雑記を本記事でまとめて記載しています。

4ヶ月ぶりの店舗仕入れ

去年の11月以来の店舗仕入れに行ってきました。

店舗仕入れは「行きたい時に行く」と決めたのですが、ここまで行かないとは想定外でしたが。

仕入れ内容は中途半端で5点のみ。

・2000円→4500円x2

・3000円→10000円

・2500円→7000円

・4000円→8000円(オンリー出品なので2万円狙い)

利益が1万円以上狙えるホームラン級はなく、インパクトに欠ける内容でした。

久々だった割には、そこまで衰えた感じはなかったのが収穫です。

新しい発見もあり、また定期的に店舗仕入れに行きたいなと思いつつも、面倒で行かないのがいつものパターンですがどうなることやらです。

あと、しばらくブックオフに行っていないことで、最近の店舗の状況が把握できていません。

・値付けが厳しくなってきた

・まだまだこのジャンルは甘い

・CDの棚が少し減った

こういったことを察知することで、あらかじめ対応することができますが、電脳だとあまりわからないんですよね。

「中古メディアせどりの動向」を知るには、ブックオフに行くのが一番。

それに、最近読んだ本のなかに「退屈を感じるようになってきたら脳にとって好ましくない」と書いてありました。

電脳仕入れだけだと生活に変化が起きづらいです。電脳仕入れへの完全移行は楽でいいのですが、変化が少なく飽きがきています。

たまには店舗仕入れに行って、生活に変化を加えてみるのがいいのかもしれませんね。

紙の本、まだまだ強い

先月の雑記で紹介した「切り抜きトレンド」で岡田斗司夫を紹介しました。

その岡田斗司夫の本で、面白いものを見つけたので紹介します。

その本がこちら。

ぼくたちの洗脳社会という本です。現在は絶版となっていて、中古の出回りしかなく1万円くらいでも売れていますね。

しかしこの本は、公式ブログ(『ぼくたちの洗脳社会』 全文掲載)で全文が無料公開されているんですよね。

それでも売れているというのはすごい。

高額であっても、紙の本として手元に残しておきたいという人がいるわけです。

他にも、ツイッターで紹介したこちらの本。

伊坂幸太郎の「オーデュボンの祈り」の単行本。

文庫版やKindle版で安く買えるにもかかわらず、単行本は4000円くらいでも売れていますね。

高くても単行本として手元に残しておきたい人がいるということです。

電子化が進んでいる昨今ですが、紙の本、まだまだ強いですね。

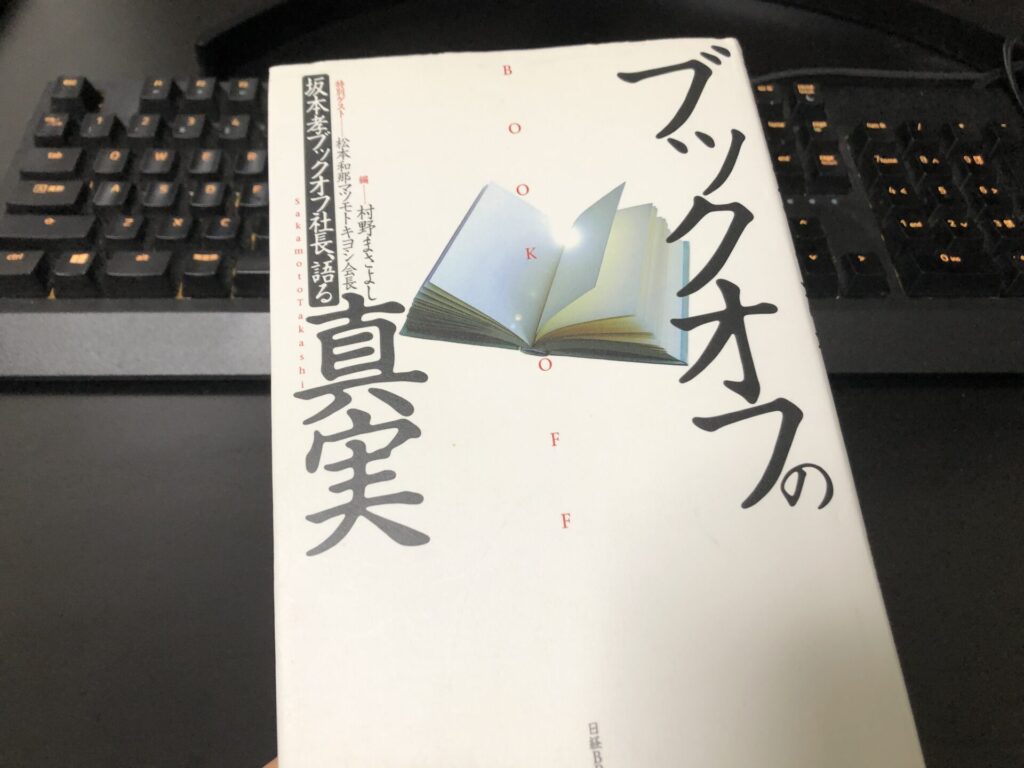

ブックオフの真実

先日、ブックオフ創業者へのインタビュー本を読みました。

ブックオフができるまでの経緯とか、当時のブックオフの戦略がわかって面白かったです。

ブックオフ創業者は、坂本孝という方で、ニワトリの餌の製造、オーディオ店、中古ピアノ販売などを経験していて、根っからのビジネスマン。

中古ピアノ販売では、5万円で仕入れ、2万円で塗装で綺麗にする、40万円で販売するといったこともやっていたようです。(利益額がすごい)

そんななか、古本販売の世界へ。

古本屋を始めるにあたり、知り合いが経営している神田の古本屋に教えてもらいに行ったそうです。

しかし、当時の古本の仕入れは古本組合で仕入れるのが一般的。そうなると、業界のしきたりに従う必要があるわけで、自分の好きなようにできません。

「入札やセリでやらなきゃ無理だ」「うちに丁稚にきて10年修行しろ」といわれ、それじゃあ、古書店業界に効率的経営のマニュアルがあるかといったら、何もない。

ブックオフの真実――坂本孝ブックオフ社長、語る

それなのに10年も丁稚奉公しろなんて、何いっているんだ、という感じでしたね。

それで、古本屋を参考にするのはやめようと思ったわけです。

そんな経緯もあったことから、古本組合に入らず、自分のやり方でやることにしたそうです。

コンセプトは、新刊書店のような綺麗なお店、そして「きれいで発売日が新しい本」を取り揃えること。

それまでの古本屋といえば、いわゆる古書店にありがちな「薄暗くて、古くて汚い本がたくさん置いてあるイメージ」がありました。それを払拭しようとしたのがブックオフです。

ブックオフの名前の由来は、本を安くして売る「ブックプライスオフ」から。そして、ブックオフのロゴは、マツモトキヨシのロゴカラーを意識してのことだそうです。

そして、「新刊本が読みたいけど、もうちょっと安ければなあ」というニーズが必ずあると予想して、今までの古本業界にはない価格基準を導入。

買取価格は、定価の1割。値段は基本的に定価の半額。3か月売れない、または在庫が5冊以上になったら100円で売り切る。

ちなみに、このような基準になったのは、レジで計算しやすいからだそうです。店のオペレーションはパートやアルバイトが主力なので、その人たちがすぐに覚えられるようにしたのが理由とのこと。

3か月の目安はどうするかというと、3ヶ月ごとに変わる季節シールの色で判断。これがシールに色がついている理由ですね。

このブックオフの価格基準は、これまでの書籍市場の価格破壊を起こしたわけで、出版、新刊書店業界からの反発がかなりあったようです。

新刊書店は、「再販売価格維持制度」があるので安く販売することができません。

にもかかわらず、「あまりにも安すぎる価格をつけたら、新刊を買う人がいなくなってしまう」といった反発です。

一方、こういった価格基準に目をつけたのが、せどらーや同業の古本屋の人たちですね(笑)

この本を読んでいると、チェーン店のような誰でもできるようなマニュアルを実行している企業と、個人が差別化できる要素も見えてきます。

たとえば、同じ本が2冊あったとして、1つはきれいだから500円の売値、もう一つは汚れているから100円だとします。きれいな方の500円だって、3ヶ月売れなければ、100円コーナーに移動する。

ブックオフの真実――坂本孝ブックオフ社長、語る

こういったことを、いちいち単品管理していたんでは、価格の事ばかりを考えなくちゃならなくなるし、仕事が増えるだけで、パート、アルバイトで店が回らなくなっちゃう。

中古にはそれぞれグレードが違ってきれいなものもあれば、汚いものもある。同じ価格の商品は2つとない、それは中古の1番良いところじゃないかと思いますね。

こういった発言はあるものの、中古の状態差という点では、当時も現在も活かし切れていないですよね。

ブックオフのようなチェーン店は、「商品ごとに状態を判断して、価格設定をしていく」ということができません。

なぜなら、チェーン展開するにあたり、誰でもできるようなマニュアルにしておくことが重要だからです。

マニュアルに個人の価値判断に依存するような仕組みを取り入れてしまうと、誰でもできるマニュアルにはなりません。細かいところは捨てて、効率重視にした方がオペレーションとしてはうまくいきます。

現在ではITを利用して価格の単品管理をしていますが、それでも商品状態に応じた価格設定はできていませんよね。

とはいえ、昔に比べて値付けも徐々に厳しくなっているブックオフ。せどらーとしては、気にかけておきたいところです。

こんな感じでざっくりした紹介でしたが、気になる方は読んでみてはいかがでしょうか。

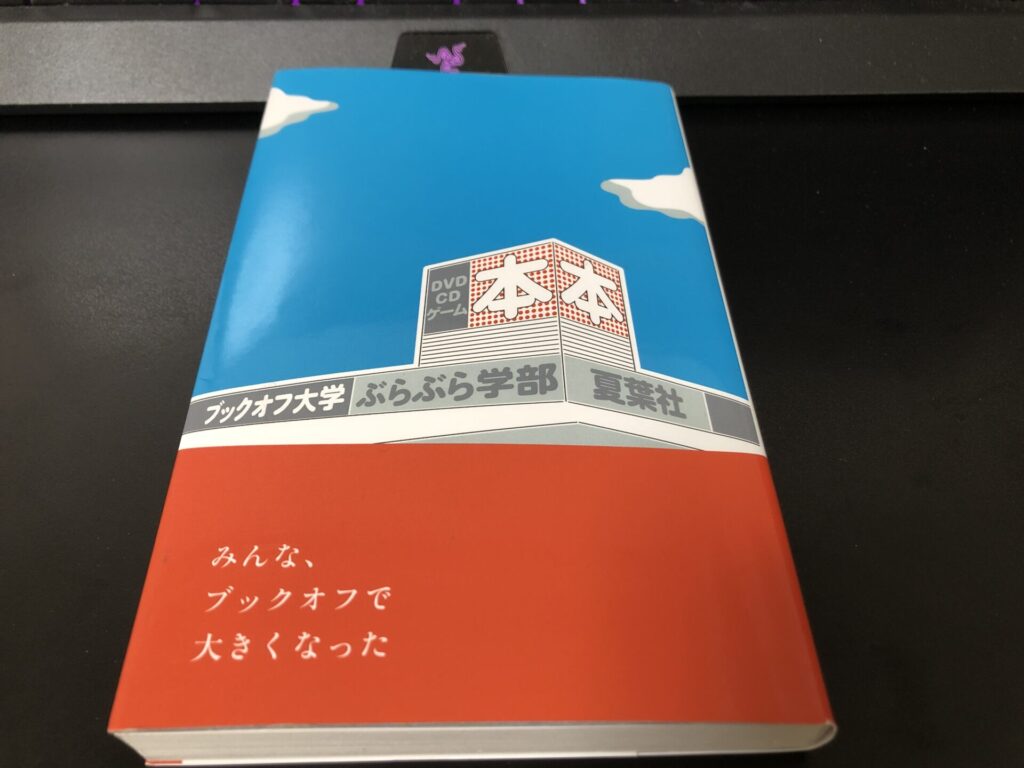

ブックオフ大学ぶらぶら学部

前回の『ブックオフの真実』に続き、今回は『ブックオフ大学ぶらぶら学部』という本について。

8人くらいのブックオフ好きが、各々ブックオフについて語り尽くすという本です。

読みどころとして面白かったのが、せどりを始めて10年以上の経験があるせどらー「Z」氏の章。

2000年代初期からの、ブックオフせどらーの変遷を語ってくれています。

・ネット販売を駆使した現代型せどらーの登場

・定番の本せどり教材

・物議を醸したせどり塾

・ビームせどりの登場

加えて、ブックオフの価格変更、セール状況の変化など、ブックオフの変遷も解説してくれているのもポイント。

古いせどりブログなんかを見ると、過去のブックオフせどりの状況を知ることができますが、本書では体系的にまとめられているので分かりやすかったです。

また、章と章の間に大石トロンボさんという方が書いている「よりぬき新古書ファイター真吾」というマンガがあるのですが、これがなかなか面白かったです。「本好きあるある」「ブックオフあるある」といった感じの内容で、1冊の漫画本として出版されたら買いたいくらいの面白さ。

個人的な読みどころはせどりの話だけだったので、その他の章については特に面白さはなくイマイチでしたが、せどりだけでなく自分用にブックオフを利用する方にとっては楽しめる1冊かと思います。

一部せどらー目線からも楽しめる内容もあるので、気になる方は読んでみてはいかがでしょうか。

不思議なメルカリ取引

先日、メルカリでよくわからない取引がありました。

私物の本をメルカリで販売し、購入者からの受け取り評価をもらって正常に取引が完了。もちろん、売上金も反映されています。

ところが約3週間後、送り元がメルカリ名義で私が梱包した封筒がそのまま送られてきました。

中身を確認してみると、私が販売した商品だったので、明らかに未開封で返送されてきたことになります。

「受け取り評価ももらっているし、一体どういうこと?」と思いましたが、取引終了後、2週間以上経過しているので購入者と連絡をすることができません。

そこで、メルカリに以下のような問い合わせをしました。

取引終了後に、商品が梱包未開封の状態で返送されてきました。

お互い評価も完了し、取引後2週間経過しているため購入者とメッセージのやり取りはできません。

どういった状況なのか教えていただけますでしょうか。

メルカリからは、以下の回答。

お問い合わせありがとうございます。

本件はお届け先に不備があり、購入者へ正しい住所の確認を行いましたが、保管期限内にご連絡をいただけなかったため、出品者へ返送となりました。

恐れ入りますが、双方でお話し合いのうえ、再発送、または返金についてお決めください。

取引を継続される場合は、下記についてご注意のうえ対応をお願いいたします。

《注意事項》

以下、省略・・・

「双方で話し合いをしてください」との回答でしたが、取引後2週間経過しているため購入者とメッセージができません。

その旨を再度伝えると以下の回答が。

お問い合わせありがとうございます。

お取引の完了後に商品がお手元に戻ってしまったとのことで、私どもも大変残念に存じます。

長期に渡り購入者からのご連絡もございませんので、商品はお客さまでお受け取りをお願いいたします。

引き続き、皆さまに安心してご利用いただけるサービスの提供に努めてまいります。

今後ともメルカリをよろしくお願いいたします。

ということで、私が販売した本は手元にありますし、売上金ももらえている状態です。

なんとも微妙な結果に終わりました。購入者はお金を払っているわけですが、商品が届いていないので、せめて送料を引いた購入金額は返金されるべきな気がしますが。

メルカリ事務局が補填しているんでしょうか。

こちらとしても、購入者の不備があったとはいえ商品を届けていないわけですからお金は受け取っていいものかどうか…

まあ、700円と安い販売額なので、購入者としても再度出品者とやり取りするのが面倒になったという可能性もあります。

いずれにしても、あまり気持ちのいい終わり方ではない取引でした。

せどりは止まれない

せどりは仕入れの手が止まったら収入が途絶える。

こう言われることが多いですよね。

ただ、在庫の量によってはしばらく売れ続けてくれるので、急に収入が途絶えるということはありません。

とはいうものの、それは在庫がある状態が前提となるわけで、在庫が少ないとそうはいきませんよね。

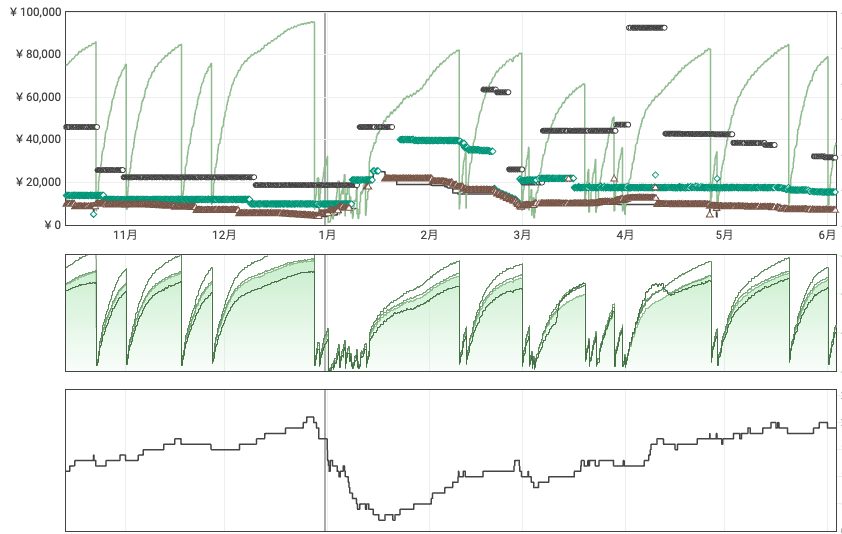

ここ数ヶ月で、また在庫を大きく減らしてしまいまして、挽回しなければいけない状態となっています。

3月あたりからなかなかモチベーションが上がらず、サボりがちになっていたのが原因です。毎月在庫が減っているのに余裕をかましていた自分が悪いのですが…

先日もタイに行っていて、2週間くらい仕入れができていなかったのもあります。

最近は「少ない仕入れ量でそれなりに稼ぐ」をテーマにしているので、そこまで在庫量を必要としていませんが、少なすぎるのも不安です。

在庫が減っていく中で「この在庫数を割ってくるとちょっと厳しい」というラインが分かったので、そのラインは余裕を持って超えておきたいところ。

不思議なもので「このラインを割るまではそこそこ売れるけど、このラインを割ると急に売れなくなる」というのがありますね。その逆もしかりですが。

うーん、やはりせどりは止まれませんね。

情報発信ももっと力を入れていきたいので、せどりと情報発信のバランスが取れる一番いいところを探っていきたいです。

店舗と電脳のハイブリッドDay

久々の店舗仕入れに行ってきました。

1店舗で3点のみの仕入れでしたが内容は良し。

こんな感じの仕入れとなっています。

- 1800円→8000円

- 6500円→13000円(リピート)

- 13000円→25000円

どれも手堅く売れる感じなので、ほぼ想定通りに売れるはず。

1点迷った商品があって、仕入れ値3000円のお勉強系のCD。

Amazonに商品ページはなく、ヤフオクやメルカリにも出品なし。オークファンでみると過去10年間で2回しか落札履歴がない商品です。

この商品は定価も高くお勉強系ということで、高額販売のチャンスはあるもののだいぶ迷いました。

売れるには売れる商品であることは確信があります。

ただ、どのくらいの期間で売れるかが見えなかったので結局スルー。ヤフオク出品の場合、家に置いておかなければいけないので売れるのが1年後とかだと嫌だなと…

なかなか面白い商品だと思ったのですが、無理はしないと言うことで。

とはいえ、この「迷う」って感覚もせどりの楽しいところです。

その後はカフェに行って、電脳リサーチ&ブログ。やはりいつもと違った環境で作業をするのはいいものですね。

店舗仕入れも1店舗なら疲労もそこまでないですし、気分転換にもいいので継続はしていきたいなと思っています。

ただ、1店舗目で仕入れができないと2店舗目が待っているわけなので、ここらへんはどうしようか迷いどころです。とりあえず来週も店舗仕入れに行ってみようと思います(たぶん)

2日連続の店舗仕入れとネット出品中シール

先日、2日連続で店舗仕入れに行ってきました。

2日連続で行くのは昨年の10月以来とかなり久々です。

それにしても、どの店舗も「ネット出品が増えたなぁ」という感じですね。

これならわざわざブックオフ店舗に行かなくても「ネットで買えばいいじゃん」とも思えるくらいです。

で、このネット出品中シールですが、こんな風に思っている人もいるかと思います。

ネット出品されている商品は、ネットですぐに買われるはずだから利益商品はない。

こういった意見は一理あるのですが、私は間違いだと思っています。

なぜなら、この2日間でネット出品シールが貼ってある商品を4つ仕入れることができたからです。

みんなスルーしているから残っていたのでしょうか。

それに、ヤフオクで買った商品にネット出品中シールが貼ってある商品が届いた経験がある人もいるかと思います。これも利益商品が店舗にも置いてあるという証拠です。

ヤフオクで落札される前に店舗で買うイメージになるので、タイミングに左右されることではあります。ただ、店舗せどりの場合でも、品出しされた商品を狙うという意味ではタイミング次第なので同じようなことですよね。

本記事で言いたいことは、ネット出品中シールの有無に関わらず、信じるべきは自分の経験(利益商品かどうか当たりをつけるスキル)だということです。

そもそもタイトルを見て検索するかどうかを判断するわけで、ネット出品中シールの有無で判断するのは利益の取りこぼしになると思います。

私は今後もネット出品中シールは気にせずリサーチしていきますよ。

まぐれの売上は1つのシグナル

2022年、早くも8月に入ったわけですが、8月1日に売れた商品はこんなラインナップでした。

- 1,300円→2,800円、利益500円

- 7,500円→22,500円、利益10,000円

- 15,000円→40,000円、利益17,500円

- 12,000円→40,000円、利益20,500円

利益額が大きい商品が立て続けに売れてくれました。

今の私の実績から言うとほんとにありがたい話です。どう考えてもまぐれと言って良いでしょう。

とはいえ、せどりをしていく上では、こういったラッキーな日があるというのは重要なポイントでもあります。

例えば、せどりを始めて数ヶ月はたいした在庫もなく、高利益商品もそこまで多くないですよね。

そういった状況でも、

同じ日に、利益4000円の商品が1つ、利益5000円の商品が1つ売れた

こういった状況と似たような経験をしたことがある人もいるかと思います。

自分の実績から見るとまぐれのように思えても、ここには重要な点が2つ含まれています。

1つ目は、高利益商品を仕入れるスキルを持っていること

2つ目は、タイミングさえ合えば1日に利益がたくさん取れることが分かったこと

つまり、もっともっと仕入れ量を増やして在庫を増やしていけば、こういった日が出てくる可能性が高まるということです。

「利益4000円の商品が毎日売れるのが当たり前になってくる」というイメージですね。

なので、実力以上の売り上げがあった日があるのであれば、それはもう1段階上に行けるシグナルとして捉えましょう。

そのためには行動力が必要になってくるので、今以上の努力が必要ですが。

とはいえ、毎日のように高利益商品が1つでも売れるような状況になると、せどりの展開も楽になります。

私も久々に目が覚めた感じなので、気合いを入れていきますよ。

副業せどらーの強み

副業でせどりをする場合、本業との兼ね合いもあるので時間的制約があるのはデメリット。

とはいえ、副業せどりをするにあたり「強み」もあります。

それは、本業収入が固定で確保されていること。

本業収入が固定で確保されているということは、キャッシュフローがマイナスにならなければ最悪問題ないわけです。儲かってるとはいえませんが。

専業の場合だと、まずは「生活費+税金」を手元に残さなければいけません。専業せどらーと副業せどらーの違いの1つですね。

で、マイナスにならなければOKということは、回転の遅い高利益ロングテール商品も攻めやすいということになります。

実はこれって結構チャンスだったりします。

専業だと手が出しにくいロングテール商品でも、副業せどらーだと仕入れ対象になるといったことがあるからです。

現に私も独立してからは、副業の時は余裕で仕入れていたであろう商品でもスルーすることは増えています。

精度の高い仕入れをしようと仕入れ基準を調整していることもありますが、副業の時のように何でもかんでも仕入れるわけにはいきません。

こういった点を踏まえると、少しずつでもいいので高利益ロングテール商品を在庫に仕込むことも意識してみるといいかと思います。

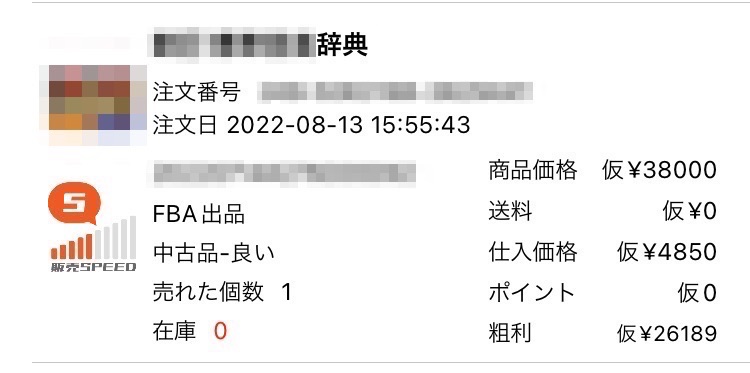

最後に、最近売れたものを紹介。

「〇〇辞典」といったものは高額商品が多いので要チェックですね。

4,850円仕入れ→38,000円販売、利益26,000円

これは5月に行った店舗で仕入れたものなので、売れるのに2ヶ月半。

ちなみに、この商品に関しては普通はこの価格で買えません。たまたま安く手に入ったのでラッキーでした。

仕入れ判断には集中力が必要

電脳仕入れは店舗せどりに比べれば体力的には楽なのですが、作業的に退屈なのがネック。

なので、普段は音楽を聴いたりしながらリサーチをしているのですが、どうせならインプットしながら仕入れができないかと、Audibleを聴きながら仕入れをすることに。

ところが、単純な仕入れ判断ができないときは、かなりの集中力を要してることがわかりました。

オーディブルを聴きながら仕入れができたら一石二鳥だと思ったのですが、そうはいかないようです。

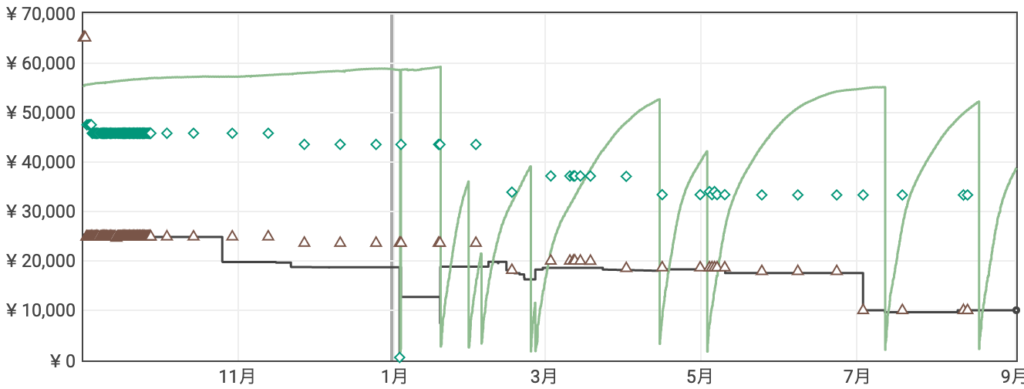

例えば、先日仕入れたこちらの商品。仕入れ値2万円です。

パッと見だと2万円では問題なく販売できそう。さらに高値で販売できるかどうかは、もう少しデータが必要かと思います。

直近では7万円くらいで売れていそうですが、仕入れ値が高いだけにもう少し後押しが欲しい

こういった商品の仕入れ判断をしているとき、Audibleの内容が全然頭に入っていないんですよね。

仕入れ判断って簡単にできそうであっても、かなりの集中力が必要みたいです。

Audibleを聴きながら仕入れができたらインプット量も増えると思ったのですが、リサーチ中のインプットは相性が悪そうです。どうしても内容が途切れ途切れになってしまうからです。

これがYouTubeになると、今度はリサーチよりYouTubeに気を取られてしまいます。

電脳仕入れは退屈だけに長時間のリサーチができません。長時間のリサーチに耐えられるようなきっかけが欲しいものです。

【最近売れたもの】

ベートーヴェン事典

6000円仕入れ→12800円販売、利益:4100円

2万円くらいでも売れる商品ですが、直近は相場が低くなっていたのは残念。

ブックオフオンラインではプレミア価格と厳しくなっています。

意外な「購入理由」と意外な「購買層」

電脳リサーチをしていて見つけたこちらの商品。

エレカシのマキシシングルなんですが、商品レビューを見たら面白い購買理由を見つけました。

「このCDのジャケットがどうしても欲しくて購入しました。」

このレビュー以外にも、ジャケットに関して言及しているレビューは複数あります。

メンバーがノートに書いたメモの一部がジャケットになっているようですが、これがファンの心に響いているようです。

リサーチしている時に「これは、メンバーの手書きメモがジャケットになっているからプレミアかも?」といった考えに至ることはないので、仕入れに役立つ情報ではありませんが、人の購買理由というのは様々で面白いですね。

ちなみに、マキシシングルがプレミア化する理由は、基本的には「初回限定盤」で特典に「ライブDVD」がついているパターンが多いです。この商品もプレミア要素を満たしていますね。

これに関連して、「意外な購買層がいるんだな〜」と思ったものも紹介しておきます。

かなり前の情報ですがこちら。

「BTSは孫」と思って応援…フリマアプリからわかる「シニアの推し活」の実態

K-POPアーティストやジャニーズのファンって、10代・20代の若い世代、そしてその親の40代くらいまでがメインかなと思っていたのですが、60代以上でもファンが増えているとのこと。

初回盤などは高額商品が多いですが、シニア層はお金持ってるから高くても買えますよね。

CDやDVDは全体的に回転が落ちていますが、全世代を味方につけたK-POPアーティストやジャニーズはまだまだ強いですね。

ヤフオク・Amazonのダブル出品

最近、ロングテール商品の在庫のダブりが増えていたので、ダブり商品はヤフオクに出品してみました。

ライバルも少なく、ウォッチもそこそこ入ったりと意外と面白いデータが取れています。

今までは「自己発送は面倒だから嫌だ」と思っていましたが、そもそもの話、1商品あたりの利益額が大きければ自己発送の手間をかけてもいいですよね。

さすがに1つ数百円の利益のために自己発送の手間はかけたくありませんが。

今回販売したのはこんな感じ。

6800円仕入れ→19800円販売

利益:10000円

Amazonでも何回も売っている商品です。

ただし、こういった商品をヤフオクで販売するときは、「ヤフオクの過去相場を崩してしまう可能性がある」ことに注意する必要があります。

例えば、この商品のヤフオク相場が平均7000円だったとしたら、ヤフオクで仕入れてAmazonで売ることができますよね。

今回19800円で販売した履歴が残るので、次に出品されるときはそれなりに高めで出品される可能性も出てきます。

なので、ヤフオクでの仕入れを考慮に入れている場合は、出品を避けたほうがいいかもしれません。

ヤフオクで販売するなら「マルチチャネルサービス」を使ってもいいのですが、売れる商品と分かっているので、併売ではなくてヤフオク・Amazonそれぞれに出品してもいいかと思います。

私の物販の原点はヤフオク。久しぶりにヤフオクに浸かってみたくもなっているので、今後はヤフオクとAmazonのダブル出品を少し試してもいいかななんて思っています。

Amazonだけにこだわって、ダブりの未出品在庫を持っていても機会損失ですしね。

家に在庫を保管する必要があるのでスペースの問題もありますが、ヤフオクもまだまだ販売力があるのは分かりましたし、新しい刺激にもなっています。

何点か出品しているので、しばらく様子を見てみたいと思います。

【最近売れたもの】

9500円仕入れ→18000円販売、利益5000円くらい。

BSかなんかで再放送をやっていますが、その影響をまったく感じさせない売れ行きですが、相場は上がっていますね。

ブックオフ店舗も在庫を持っている商品なので、この波形だとあえて仕入れなくてもいいかなという商品。

ただ、ネットで少し安く仕入れられたのと、相場が下落していくどこかで売れたら損はしないかなという商品なのでチャレンジしてみました。

CDの買取終了

ゲオがCDの買取を終了するという話が出てきましたね。

ゲオがCD買取り終了、「ネット普及」理由に決断 非サブスク世代に衝撃広がる

CDの販売は今後も継続していくようですが、買取を止めるということは遠くない未来にCDの販売をやめる可能性もでてきますし、少なくともCD販売の割合は減っていきます。

私のエリアにもゲオはあるのですが、レンタルばかりで販売をやっている店舗がないので、実店舗での仕入れというのはありません。

ただ、ネットでは比較的仕入れがしやすいショップなので、ちょっと残念ではあります。

いまのところDVDの買取は継続とのことですが、こちらもいずれは…という感じでしょうね。

とはいえ、ゲオは中古CD・DVDに関しては、ブックオフや駿河屋に比べて劣るのでそこまで影響はないかと思います。

あと、先ほどの記事の関連記事をみていて驚いたのが、日本は世界に比べてCDを買う割合がかなり高いこと。

アーティストにとってサブスクは地獄の入り口か?──ストリーミングが変えた音楽産業

デジタルと物理CD(レコード含む)の割合は、世界は7:3くらいに対し、日本は4:6みたいです。

なかなかのものですよね。そんなに物理CDが買われているイメージがないのですが、日本はデジタル配信の浸透が遅れているみたいです。

個人的には、中古CD(DVDも含む)の回転は数年前に比べて全体的に落ちていると感じているのですが、日本でデジタル配信がもっと浸透してきたらどうなるかは気になるところです。

【最近売れたもの】

9500円仕入れ→18000円販売、利益5000円。

ブックオフでも仕入れ対象ですが、今回は駿河屋オンライン仕入れです。

「ケースに不備あり」とのことで安くなっていましたが、届いて確認してみるとスレが激しいだけでした。

どんな状態のケースが届こうともケース交換すれば問題なしなので、なんの心配もいりません。

この商品はCDせどり定番中の定番。過去に公式LINEアカウントでも、以下の写真とともに紹介したことがありますね。

背表紙の文字が金色の「オペラ座の怪人」が目印。

自宅の作業環境を少し変えました

こんにちは、くりすぷです。

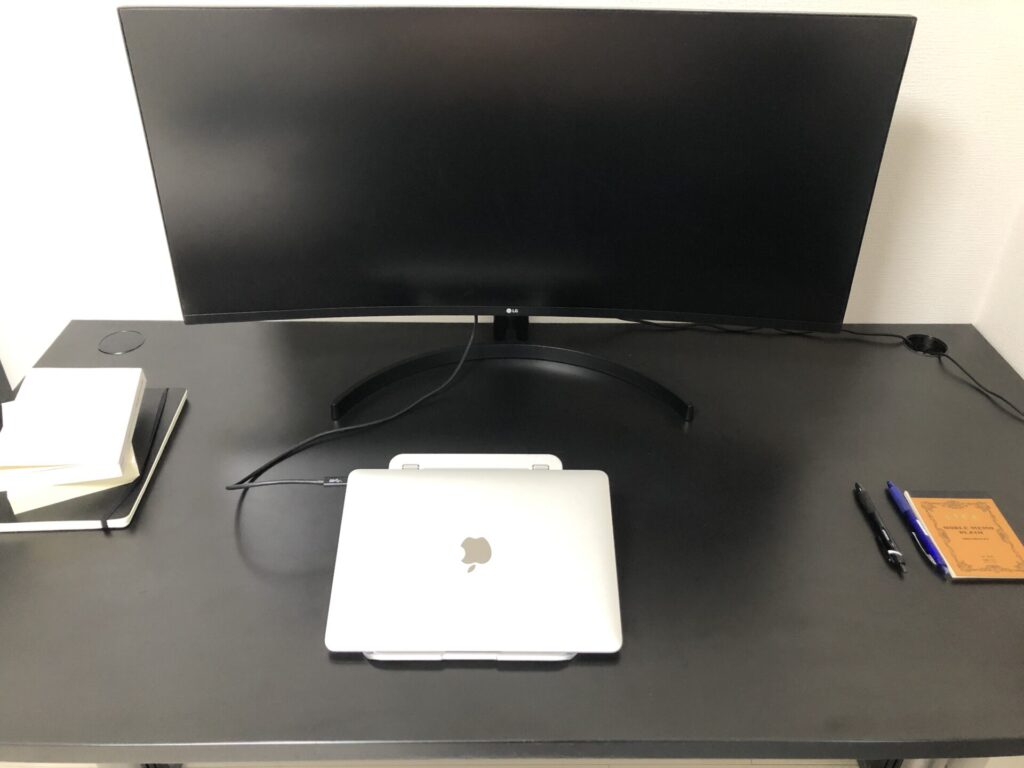

どうでもいい話なんですが、私が普段作業しているデスクはこんな感じ。

以前は自作のデスクトップPCを使っていたので、耐久性のあるゲーミング用のデスクを使っていて、幅は150cmあるのでそこそこ大きめではあります。

広々と使えていいのですが、唯一のデメリットは引き出しがないのでモノを収納するスペースがないこと。

机の上にはパソコン関連の他に、小さなメモ帳、ノート、本1〜2冊、ペンが置いてあるのですが、何気に出しっぱなしは無駄に感じるんですよね。

ということで、IKEAの新しいデスクを購入しました。たいして変わってないですがこんな感じ。

先ほどのデスクより一回り小さいのですが、それでも十分なスペースもありますし、引き出しがあることで収納力アップです。

自分で組み立てたので、奥のケーブル収納スペースのところが少し浮き立っていますが、まあ安いデスクなので気にしません。

デスクの上がすっきりしましたが、引き出しの中にはたいしてモノが入っていないのでスペースを持て余しているのが実態です。

それにブラック主体でだいぶ無機質なので、緑を足すなりもう少しマイルドにしたいところ。

ちなみですが、少し前にIKEAの小さな本棚を買っていて、デスクの横に置いてあります。

本棚はホコリの掃除が面倒なので扉付きのもの。

40冊くらいしか収納できませんが、大きい本棚を買っても圧迫感がありますし無駄に所持してしまうので十分かなと。

以前、所持している本は何冊か残して処分しようとしていた時期があったのですが、

- 紙の本でしか手に入らないモノもある

- 個人的に紙の本のほうがしっくりくる

- Kindle本はデジタル積読になりやすい

といった理由から、最近では紙の本をメインに購入しています。

それに、買ってもイマイチな本はメルカリで売れば新しい本を買う元手にできるので、紙の本のほうがコスパ的にもいいかと思っています。

最後に、最近読んだ本を紹介します。

Learn Better――頭の使い方が変わり、学びが深まる6つのステップ

「学び方を学ぶための本」で、効率的に学習するためのテクニックが豊富に解説されています。

この手の本を読んだことがある人にとっては不要かもしれませんが、よくまとめられていてかなりしっくりきました。

今年読んだ本の中でもお気に入り。

せどりに活かせる内容も多数あるので、学習本を読んだことがない人は1度読んでみてもいいかと思います。

傷と破損

電脳仕入れをしていると、「想像以上に状態が悪い商品が届いた」という経験をしたことがある人は多いかと思います。

状態の悪い商品を避けるために、商品の説明欄や備考欄はしっかりチェックする必要がありますよね。

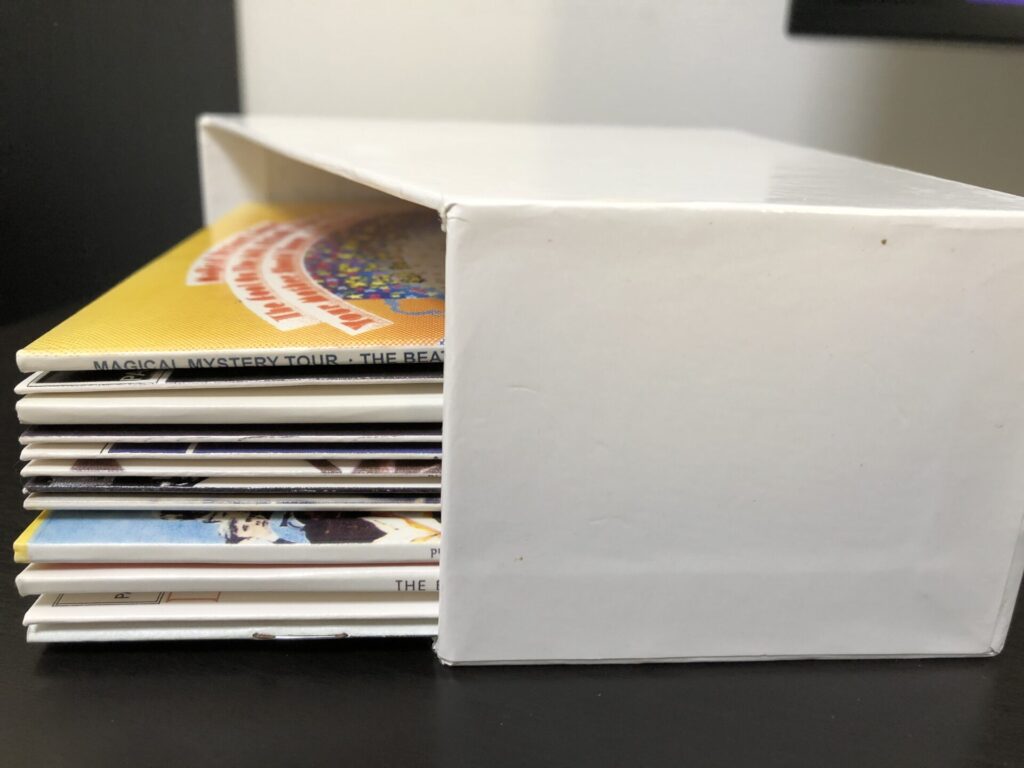

先日、「ボックスに傷あり」のCD-BOXを仕入れました。

「オンリー出品できる商品だし、ある程度の傷ならそんなに問題ではない」と判断したからです。

ところが、届いた商品を見てみると、ボックスに広範囲にわたって裂け目が入っている「破損」でした。

「傷っていうレベルじゃないじゃん…」

そう思ったものの「そもそも傷ってどういう状態?」と気になったので調べてみました。

物の表面の裂け目や、欠けたりした部分

コトバンク

ボックスの裂け目は「傷」に該当する感じなのでしょうかね。

傷と破損は違うと思っていたのですが、自分の思い込みが良くなかったです。

オンリー出品できるのが救いなので、このまま利益を狙いに行きます。

久々に引き当てた海賊盤

ディスク系を扱っていると、どうしても避けられないのが海賊盤を仕入れてしまうこと。

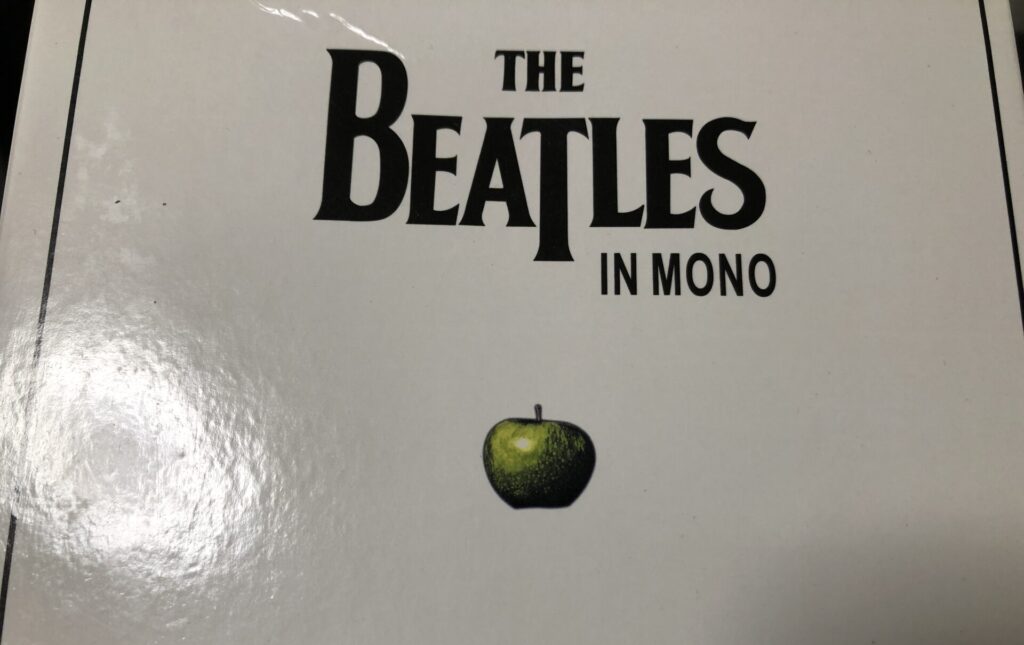

海賊盤を引き当てることはめったにないのですが、先日電脳で仕入れたビートルズのCDボックスが見事に海賊盤でした。

海賊盤の商品を手にするのはいつぶりだろう?というくらい久しぶり。

プチプチにくるまっている状態でも、手に持った時点でおかしいなとは思っていました。

というのも、ボックスにデジパックが11枚入っている商品なのですが、ボックス内に隙間がある感覚がモロにするんですよね。

中でデジパックが大きく動く感覚があるので、明らかに大きな隙間がある証拠、、、

この商品は何度も売っている商品なので、明らかな違和感です。

最初は「もしかしたら欠品が多いのでは?」と疑ったのですが、開封してみると以下の違和感が。

- ボックスのサイズ感がいつもと違う

- 重さがいつもより軽い

- 帯はボックスに貼り付けられている

- 帯の印字がすごく荒い

ボックスの中を覗いてみると、デジパックの作りが薄すぎているため、こんなに隙間だらけ。

中身を確認してみると、全体的にチープでどうしようもありません。

- ブックレットが安っぽい紙で作られている

- 海賊盤特有のディスク

- デジパックが薄い

- ディスク収納ビニールが極薄

- 正規品には付属していないリーフレットあり

- 正規品にあるポストカードが雑誌の切り抜きみたいにペラペラ

せめてもう少しクオリティーの高いものを作った方が良いのでは?と思ってしまうくらいでした。

さすがにこのクオリティなら、ショップのスタッフも気づくレベルだとは思うのですが…

まぁ私自身もしっかり検品をするタイプではないので、できるだけ注意したいところですね。

ちなみにですが、パッケージのリンゴ。正規品はこんなに黒みがかっていません。

Amazonレビューに海賊盤情報があったので読んでいたら「ボックスの箱の表裏のリンゴマークがやはり黒ずんだ緑になっている。本物はきれいな緑色」とあって、「言われてみれば!」と後から気づきました。

何度も見ているはずなのに、全然気が付かなかった…

ヤフオクの自己発送と稼いでる感

せどりで嫌いな作業の1つが「自己発送」。

副業で単Cを含めた本せどりをやっていた頃、毎日の自己発送が面倒で「さすがにしんどい」ということで、これまでほぼFBA一択でやってきました。

先日、7,000円で仕入れた商品がヤフオクで21,000円で売れたのですが、この商品を発送した後に感じたことがあります。

それは、自己発送を全く苦に感じなかったことです。

先月から重複在庫はヤフオクにも出品しているのですが、思い返してみると先月の発送も苦に感じていませんでした。

私物の本をメルカリで売って発送するときは、「面倒だな…」と感じる時があるにもかかわらずです。

「これはなんでだろう?」と考えた時に、手元に入る金額が大きいかどうかということに行き着きました。

確かに、副業時代に自己発送していたときは、ほとんどの商品が利益数百円の本。

現在ヤフオクに出品している重複在庫は、1商品あたり数千円以上と高利益が取れる商品ばかりです。しかも今回は1万円の利益。

ちょっとした作業で1万円が入るのであれば、何とも感じない負担です。

加えて、Amazonと比べると、ヤフオクは売上金が手元に入るまでの期間が短いですよね。

たいていは発送翌日に届いて受け取り完了するので、すぐに売上金を振り込むことができます。要は、売ったらすぐにお金が入ってくる感覚があるということです。

「あれ、自己発送よくない?」という新感覚でした。

ヤフオクやメルカリで自己発送をしている人たちも、こういった感覚があるのでしょうか。

Amazonの入金は2週間に1回と機械的なので、こういった感覚はありません。Amazonに保留されている感覚のほうが強い感じですかね。

ちなみに、今回ヤフオクで販売した商品は、先月に続き2回目の販売です。

Amazonでも過去4回販売していて、現在も出品中ですが半年近く売れていません。

ヤフオクのほうが売れ行きがいい気が…たまたまでしょうか。

ヤフオク販売、もう少し増やしてもいいかもしれません。

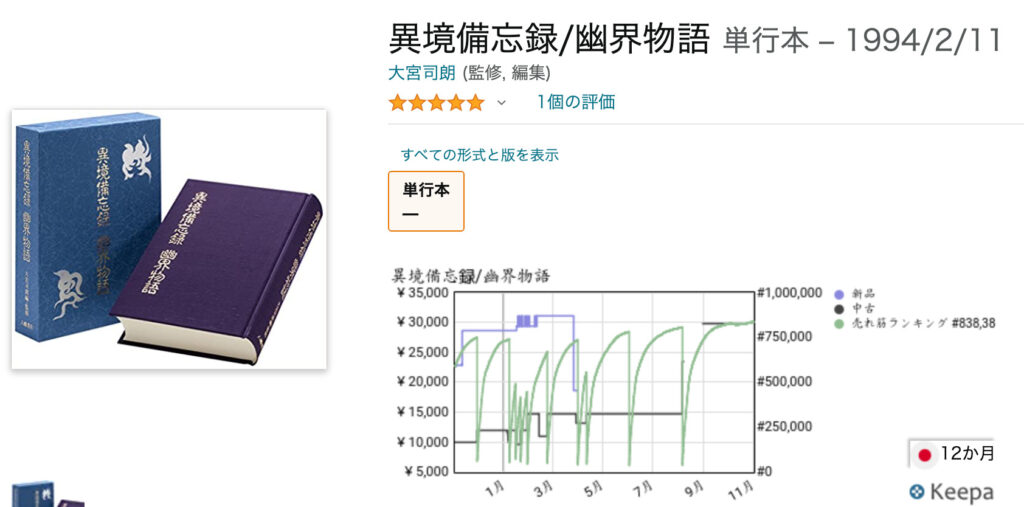

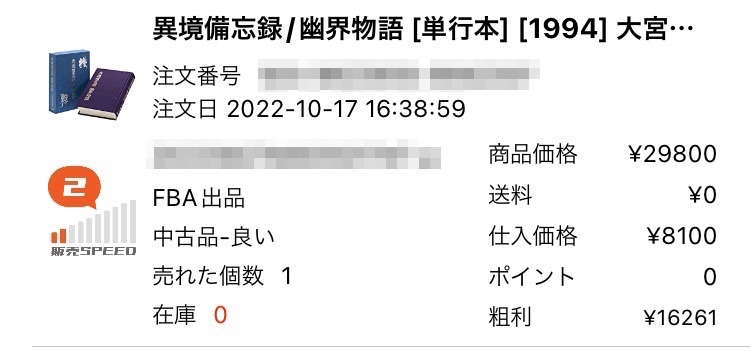

10月に売れた本

8100円仕入れ→29800円販売、利益16000円

オンリー出品で勝負できたので、高利益が取れました。

ジャンルは宗教系で、幽界や霊的なものに関する本は鉄板ですね。

高額で売れやすいジャンルなので、オンリー出品できるのであればガンガン強気の値段でいくべし。もっと高くても良かったかも…

コメント